1948年的“五一”,中共中央发布纪念“五一“劳动节口号,得到各民主党派以及无党派民主人士积极响应。标志着各民主党派、无党派民主人士公开自觉地选择了中国共产党的领导,坚定地走上了新民主主义、社会主义的道路,揭开了我国民主政治建设和政党制度建设的新篇章。

“五一口号”是什么?

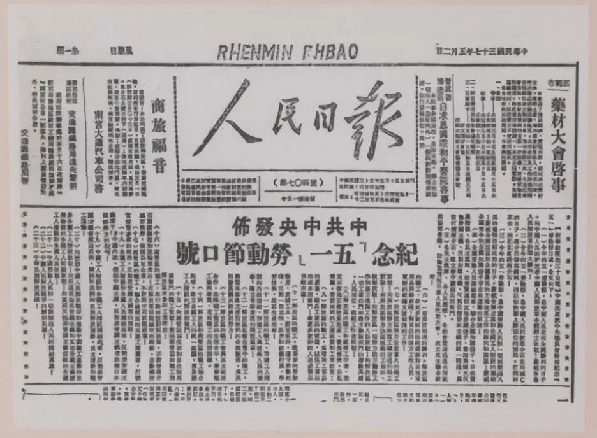

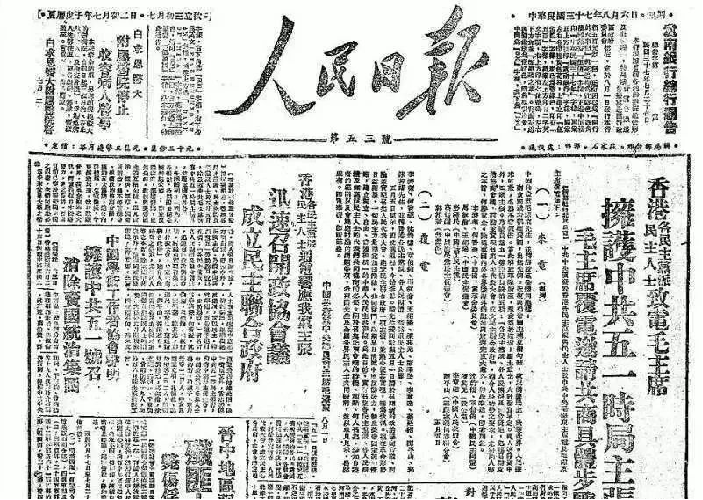

1948年5月2日,《人民日报》头版全文刊发的“五一口号”

“五一口号”全面阐述了中国共产党关于政治、军事、经济等方面的重大方针、政策,代表了全国各族人民的共同心愿,特别是号召“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府”,得到了民主党派、无党派民主人士的热烈响应,由此开展的新政协运动,在多党合作、统一战线历史上具有标志性意义。

“五一口号”发布的背景

●国民党的战事已是强弩之末 ,蒋介石一意孤行的独裁、专制统治行将被推翻

●共产党历来倡导和致力于建立民主联合政府的新政权,随着人民解放战争的迅猛推进而提上议事日程

国民党策划和制造的“校场口惨案”“下关惨案”“李闻惨案”等一系列惨案,使民主党派一些人士从“第三条道路”的幻梦中清醒过来,同共产党团结合作,一起推翻国民党独裁政权,建立一个独立、民主、和平、统一的新中国,成为各民主党派的共同愿望和自觉选择。

“五一口号”的产生源于一封电报

中共中央“五一口号”的起草与正式发布,缘于廖承志的一封电报。按惯例,为纪念国际劳动节,每年的这个时候,中共中央都会通过新闻宣传部门——新华社,对外作出专门决定,发表宣言、口号,举行集会、游行,刊发文章、社论。

当时担任新华社社长的是廖承志,正率队驻扎在位于太行山深处涉县的东西戌村。作为新华社社长的廖承志,在“五一”国际劳动节到来之际,想到的是请示中共中央。于是,他随即给中央发来一个十分简短的电报,询问“五一”劳动节快到了,中央有什么重要事情发布。电文很快传到了西柏坡,机要工作负责人罗青长随即把来电送给中央书记处书记周恩来。廖承志的这封简短来电,当即引起毛泽东和周恩来等中共中央领导人的高度重视。国民党反动统治即将崩溃,一个独立、民主、和平、统一的新中国即将诞生。该是对外公布共产党人的政治主张、提出新中国政权蓝图的时候了。于是,“五一口号”初稿应运而生。

廖承志(后排左3)和毛泽东、朱德在一起的照片

(1949年)

毛泽东做了重要改动

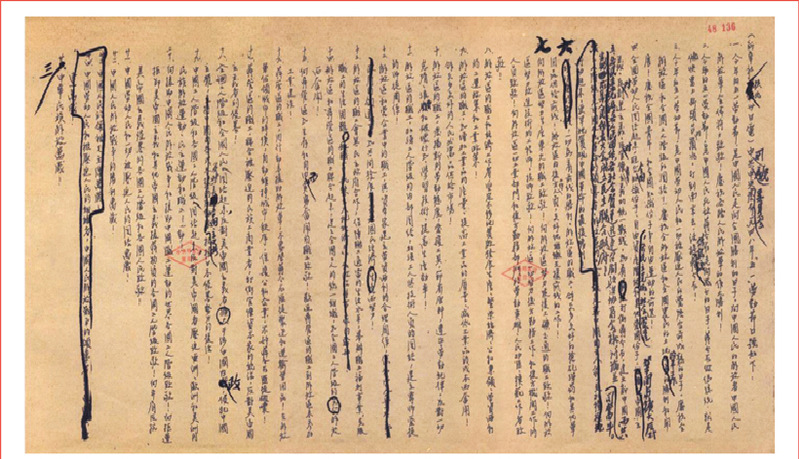

毛泽东在审稿时,以革命战略家的远见卓识和前瞻性的执政党思维,把“五一口号”初稿的第5条“工人阶级是中国人民革命的领导者,解放区的工人阶级是新中国的主人翁,更加积极地行动起来,更早地实现中国革命的最后胜利。”修改为“各民主党派、各人民团体及社会贤达,迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会、成立民主联合政府。”“五一口号”初稿第23条“中国人民的领袖毛主席万岁”和第24条“中国劳动人民和被压迫人民的组织者,中国人民解放战争的领导者——中国共产党万岁”,毛泽东将第23条“中国人民的领袖毛主席万岁”划掉,将第24条改为“中华民族解放万岁”。这样,修改后的“五一口号”,一共23条。

这份仅有2页总计25条的初稿中,毛泽东字斟句酌地做了近30处修改,由此不难看出他对“五一口号”的重视程度。毛泽东首先将电头的“新华社总社”修改为“新华社陕北”,这主要是出于保密需要。

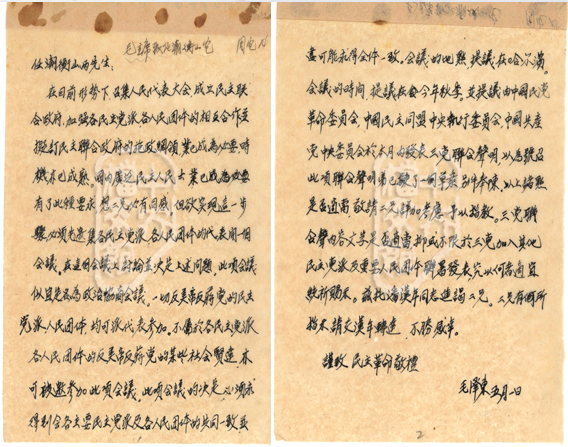

1948年4月30日中共中央发布“五一口号”,发出召开政治协商会议、成立民主联合政府的号召,得到各民主党派和社会各界的热烈响应。图为毛泽东同志修改的“五一口号”(资料图片)

“五一口号”发布经过

1948年4月30日,在保定阜平县城南庄,中共中央发布了著名的“五一”劳动节口号

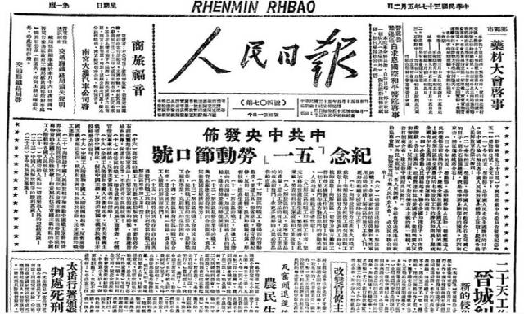

1948年5月1日,《晋察冀日报》头版头条刊发了“五一口号”

5月2日,《人民日报》头版头条全文刊发“五一口号”

毛泽东致函李济深、沈钧儒

各民主党派积极响应

5月2日,李济深、沈钧儒与在港的各民主党派代表欢聚一堂,对“五一”口号进行了热烈广泛的讨论。一致认为召开新政治协商会议、建立民主联合政府是中国“政治上的必须的途径”“民主人士自应起来响应”。

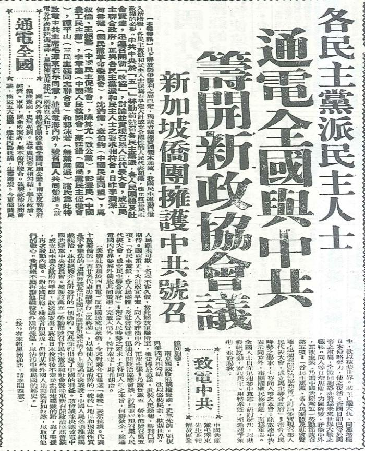

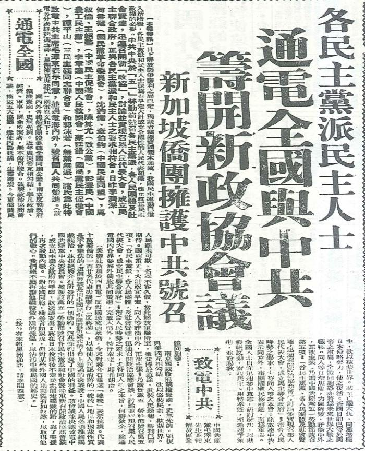

5月5日,中国国民党革命委员会的李济深、何香凝,中国民主同盟的沈钧儒、章伯钧,中国民主促进会的马叙伦、王绍鏊,中国致公党的陈其尤,中国农工党的彭泽民,中国人民救国会的李章达,中国国民党民主促进会的蔡廷锴,三民主义同志联合会的谭平山和无党派民主人士郭沫若,联名致电毛泽东,响应中共“五一”号召,拥护召开新政协。

1948年5月5日,各民主党派、无党派民主人士发出通知,积极拥护中共中央的“五一口号”

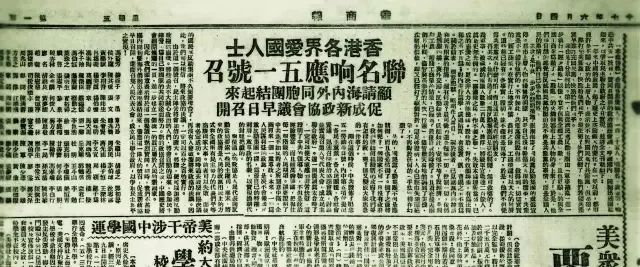

在民盟中央的倡议下,以香港为中心开展了一场新政协运动,各民主党派为准备召开新政协,纷纷举行讨论会、座谈会,撰写文章,贡献意见,研究办法,草拟各种方案,在当时,形成了一个为召开新政协献计献策的热潮。

1948年8月6日《人民日报》头版刊登各民主党派、民主人士致电毛主席、拥护中共五一时局主张,毛主席复电邀请共商具体步骤的消息。

短时间内,各民主党派、各人民团体、海外华侨团体和无党派民主人士,纷纷以发表通电、声明、宣言、告全国同胞书等方式,积极响应中国共产党的号召,并欣然接受中国共产党的邀请和安排,克服重重困难,辗转北上解放区,共商建国大计,筹建新中国。

1948年12月参加新中国第一次政协会议的民主人士乘华中轮抵达东北解放区丹东

“五一口号”的历史意义和现实意义

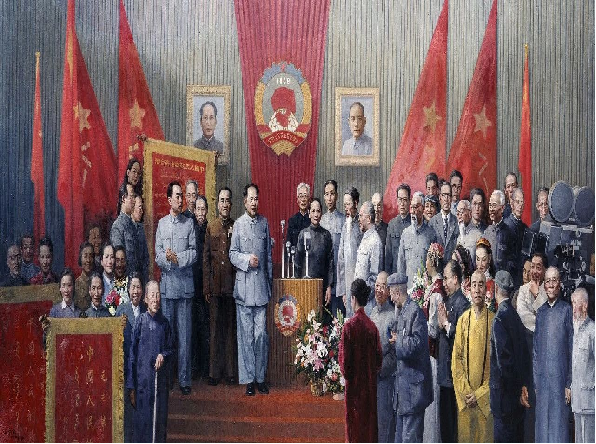

1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开、中华人民共和国中央人民政府的成立、具有临时宪法性质的《中国人民政治协商会议共同纲领》的通过、中华人民共和国的诞生等一系列,具有开辟中国历史新纪元标志性意义的重大事件的发生,深刻地凸显出了1948年 “五一口号”的非凡历史意义。

1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平中南海怀仁堂隆重开幕,会议选出了由毛泽东任主席的政协全国委员会

中国共产党与各民主党派和衷共济的真诚合作,以1948年发布“五一口号”为开端,揭开了中国民主政治建设和政党制度建设的崭新一页。从共同反对国民党独裁统治到新民主主义革命胜利,从新中国成立到社会主义改造完成,从改革开放到全面建成小康社会,具有中国特色的多党合作事业已经无论在实践上还是在制度设计上都更加趋于成熟。

油画《第一届政治协商会议》

今年,是中共中央发布“五一口号”75周年,多党合作和政治协商的实践已经包涵于中国特色政治发展道路之中,成为中国特色社会主义道路的重要组成部分;多党合作和政治协商的理论已经包涵于中国特色民主政治理论之中,成为中国特色社会主义理论体系的重要内容。这一切都是由“五一口号”的发布所奠基的。

“五一口号”与新型政党制度的渊源

今天,我们对“五一口号”的最好纪念就是不忘合作初心、继续携手前进。我们要深刻认识“五一口号”发布的历史背景,准确把握这一重要历史事件在新时代的地位与作用;要深刻理解习近平总书记提出新型政党制度重要论断的内涵,把握新型政党制度的本质特征,构建新型政党制度理论体系,把这一制度坚持好、维护好、完善好,确保多党合作薪火相传、根基永固。